Von August Raggam ( Februar 2025)

Bis vor kurzem galt es unter Experten als unumstritten, dass der Königsweg zur Bekämpfung des Klimawandels die Reduktion der CO2-Emissionen vor allem aus der fossilen Energieerzeugung ist. Dann kam die Coronakrise, und mit ihr ein Rückfahren der Weltwirtschaftsleistung und ein 10%iger Rückgang der fossilen CO2-Emmissionen. Alle hofften auf eine entsprechende Wirkung auf die Atmosphäre. Doch es geschah etwas vollkommen Unerwartetes: Der CO2 - Anteil in der Luft stieg völlig ungebremst weiter. Der Ausstoß von CO2 allein kann somit nicht der entscheidende Regelmechanismus für die Erderwärmung sein. In der Erdgeschichte gab es immer wieder Phasen von erhöhtem CO2 - was dann durch vermehrtes Pflanzenwachstum ausgeglichen wurde – denn Pflanzen lieben CO2. Was blockiert heute diesen uralten wunderbaren Regelmechanismus? Warum wachsen die Pflanzen, der Wald nicht mehr ausreichend, um das zu hohe CO2 der Luft zu absorbieren?

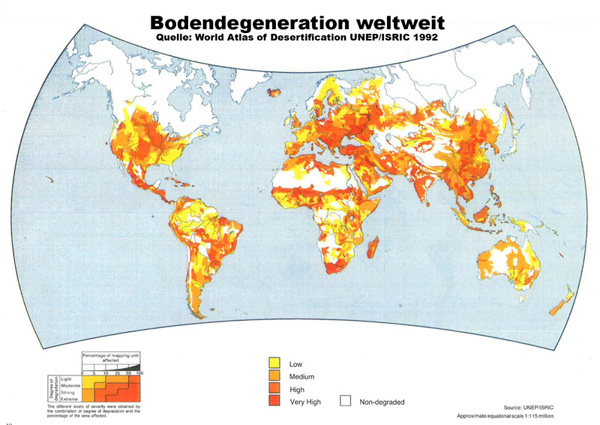

Als etwa ab der Mitte des vergangenen Jahrhunderts Bauern begannen, Kunstdünger auf ihre Ackerflächen aufzubringen, um höhere Ernteerträge zu erzielen, wurde das als großartiger Fortschritt angesehen. Niemand hätte sich damals vorgestellt, dass der Einsatz von Kunstdünger das Bodenleben zum Erliegen bringt und auf Dauer die Humusschicht, den kostbaren Wasserspeicher des Bodens, zerstört. Heute haben die industriell bearbeiteten Ackerflächen weltweit die Hälfte bis zwei Drittel ihres ursprünglichen Humusgehaltes verloren. Humus wirkt wie ein Schwamm im Boden, und ein Verlust führt nicht nur zu geringerer Verdunstung über den Ackerflächen, sondern auch zu geringerer Wasserhaltefähigkeit im Fall von Starkregen und verschlimmert damit Überschwemmungen.

Seit einigen Jahren explodiert die Schadholzmenge in den österreichischen Wäldern. Zitat eines Experten: „Nur ein völlig verregneter Sommer kann unseren Wald noch retten“. Dem Wald fehlt das Wasser. Das Wasser fehlt, weil die Ackerflächen „verwüstet“ sind und nicht mehr ausreichend verdunsten. Die Folge davon ist, dass der Wald das überschüssige CO2 der Atmosphäre nicht mehr durch zusätzliches Wachstum ausgleichen kann. Der uralte wichtige Regelmechanismus funktioniert nicht mehr.

Vor 3 Milliarden Jahren bestand die Erde noch aus unbedeckter lebloser Landmasse. Die Temperaturunterschiede über den von der Sonne erhitzten Gesteinsmassen und dem kühlen Meer waren enorm, und der Ausgleich geschah durch extreme Stürme und Sturzfluten. Höhere Lebensformen hätten unter diesen Bedingungen nicht existieren können. Erst langsam begann der Aufbau von organischer Substanz, zunächst über einfache Zellkomplexe. Mithilfe der Photosynthese wurde das in der Atmosphäre reichliche CO2 in Biomasse und Sauerstoff gewandelt. Durch den langsamen Aufbau einer wasserspeichernden Humusschicht gelang der Natur das Geniestück, die Verdunstung über dem Land der Verdunstung über dem Meer anzugleichen. Dadurch kühlte sich auch die Temperatur über den Landmassen ab (Verdunstungskühlung), und die ausgleichenden Luftbewegungen zwischen Land und Meer wurden gemäßigter. Durch die Zerstörung der Humusschichten sind wir heute dabei, diesen wunderbaren Prozess wieder umzukehren. Die extremen Dürren, Überflutungen, Stürme, mit denen wir konfrontiert sind, zeigen, dass die Erdklimaanlage gestört ist.

Humus ist im Boden gebundener Kohlenstoff (C), und dieser ist durch den jahrzehntelangen Kunstdüngereinsatz vom Boden in die Atmosphäre übergegangen. Das Max-Plank-Institut für Bio- Geochemie in Jena schrieb 2011 in einer Studie, dass jährlich 10 Mal mehr Kohlenstoff (C) aus dem Humus freigesetzt wird, als aus der gesamten Nutzung fossiler Energien. Eine immens wichtige Erkenntnis, die bis heute leider von den Klimawissenschaftlern ignoriert wird! Wenn der Boden der Hauptfaktor für den Klimawandel ist, kann auch der breite Einsatz erneuerbarer Energien das Klima nicht retten. Die Herausforderung besteht darin, den Ackerflächen wieder möglichst rasch ihre Klimafunktion bzw. Wasserhaltefähigkeit zurückzugeben. Dies kann geschehen, indem große Mengen von Holz-oder Pflanzenkohle (besteht zu 95% aus Kohlenstoff) von den Bauern erzeugt und in die Böden eingebracht werden.

• 1. Ertragsreiche, schnellwachsende Gehölze (Kurzumtriebsgehölze) nehmen mittels Photosynthese das Zuviel an CO2 aus der Atmosphäre.

• 2. Diese Energiegehölze werden unter Freisetzung nutzbarer Wärme zu Holzkohle umgewandelt.1

• 3. Einbringung der Holzkohle in den Boden. Die Holzkohle wird als Humusersatz, Wasserspeicher und Bodenverbesserer in die obere Bodenschicht eingearbeitet oder nur aufgestreut. Dort aktiviert sie zusammen mit Gülle oder natürlichem Dünger das Bodenleben, und garantiert nachhaltig höheren Ertrag durch Humusaufbau. Nur 80 kg Kohlenstoff(C) pro m2 in die 5 Mrd. Hektar landwirtschaftlich genutzten Flächen der Erde eingebracht, in Summe 400 Mrd. Tonnen Kohlenstoff, würde unsere Zukunft sichern.

zehn Jahren müssten die 400 Mrd. Tonnen Kohlenstoff im Boden sein. Dies ist möglich, wenn den Bauern für die Einbringung mindestens 2000 Euro je Tonne Holzkohle (entspricht 545 Euro pro Tonne CO2-Bindung) bezahlt wird. Das scheint viel, ist aber wirtschaftlich, weil sonst jede in die Luft freigesetzte Tonne CO2 jährlich Umweltschäden von mindestens 1500 Euro verursacht (Frauenhofer Institut Karlsruhe, „The Costs of Climate Change“, Hohmeyer und Gärtner). Holzkohle im Ackerboden erhöht nicht nur massiv die Bodenfruchtbarkeit, sondern wirkt auch wie ein Wasserspeicher und damit als Humusersatz. Die Vorteile von Holz-oder Pflanzenkohle im Boden waren nicht nur unseren Vorfahren im 19. Jahrhundert bekannt, sondern auch schon den Inkas, heute erforscht als „Terra preta“2. Wenn der Boden wieder an Wasserhalte – und Verdunstungsfähigkeit zurückgewinnt, kann durch mehr Regen und Tau der Wald wieder gesunden, wachsen und CO2 binden.

m Österreichischen Wald wachsen nach Angaben des BFW (Bundesforschungzentrum für Wald) je Sekunde 1 Festmeter Holz zu. Unsere Forschungen (Sterber, Jung und Raggam 1977) haben allerdings ergeben, dass im Wald ein 40 facher jährlicher Zuwachs an nutzbarem Stammholz möglich ist. Das bedeutet - gute Nachricht - die 40 fache CO2- Bindefähigkeit, allerdings bei Untätigkeit und andauererndem Wassermangel auch das Risiko eines exponentiell steigenden CO2-Anstiegs. Wir haben die Wahl!

Broschüre "Klimarettung durch Holzkohle" von August Raggam mit weiteren Informationen und zahlreichen Grafiken (16 Seiten, PDf)

Neue Argumente 120, Februar 2025